奥州北端も「梅雨明け」が宣言されました。しかし、昔の社会科の教科書には、「奥州北端には梅雨は存在しない。」と書かれていたことを記憶しています。よく解らない世の中になっています。

それは兎も角、暑い日が続いています。今朝の天気予報でも、『エアコンを使ってください。』と訴えていました。予(かね)てから、この「断定的物言い」が、やや不満でした。それは、国内最大手のN局の読み上げ原稿にしてはデリカシーが無さ過ぎるようだったからです。

実は、『使え』と言われても、拙宅には「エアコン」が無いのです。北の夏の過ごし方は、開闢(かいびゃく)以来、玄関や庭の戸を開け放ち、「簾(すだれ)」を吊るし、「蚊取り線香」を焚(た)くだけです。他はせいぜい「団扇(うちわ)」、「風鈴(ふうりん)」で凌(しの)んできました。尤も、近年になって扇風機が導入されましたが・・・。

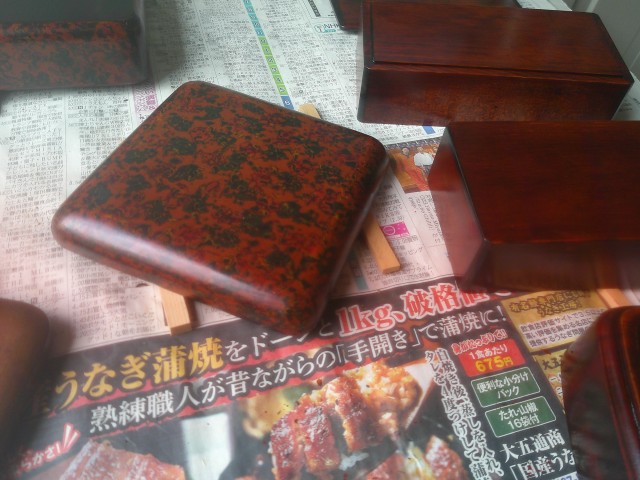

第二工作室(物置)では、「貯金箱」の「塗装」の続きです。先日、「螺鈿(らでん)」にしようとしました。今日は「蒔絵」にしようとします。

「蒔絵(まきえ)」の「まき」は「巻」ではなく、「種蒔き」の「蒔(ま)き」です。これは、「漆(うるし)」の上に「金粉」等を「蒔(ま)」いて、「絵」や「模様」を描く方法のことです。手元に残っていた「金粉(本物ではない)」を蒔きました。

既に「貼り付けた」「螺鈿」の絵柄は「米俵」、「琴柱」、「打ち出の小槌(うちでのこづち)」、「丁子(ちょうじ)」、「鍵」、「扇」、「花びら」等です。「貯金箱」らしく、「絢爛(けんらん)さ」が増したようです。

他方、畑は、キュウリ、ナス、ピーマン等の収穫です。結実の不安があったメロンとスイカには15個ほどの実が生(な)っています。『こだまスイカで、孫はメロメロ』の「諺(ことわざ)」があるそうです。これは、「スイカはコヅルに生り、メロンは孫づるになる。」の意味だそうです。今日、勇気を奮い、それにしたがって剪定しました。

今後の時間の経過をドキドキしながら、正座しながら、且、厳粛に見守ることになります。

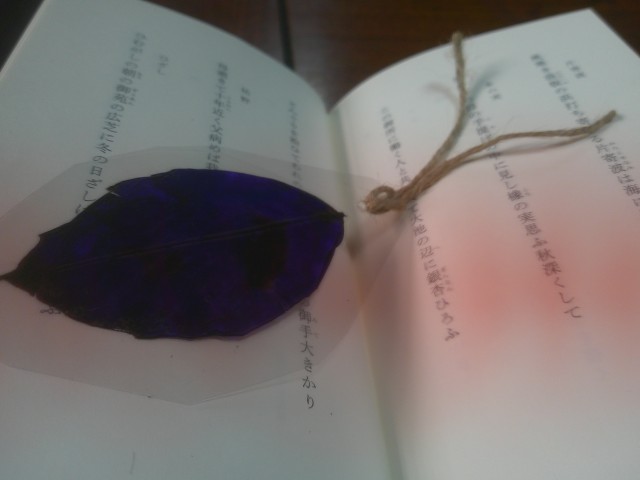

露草が咲いています。「露草」の季語は「秋」のようです。まさに、「必殺」の、『春と思えば夏がきて、夏とおもえば秋がきて、所詮最後は寒い冬』です。

露草(ツユクサ)の語源は、「朝咲いた花が昼にしぼむ様子が朝露を思わせる。」にあるようです。

『月草の借れる命にある人をいかに知りてか後も逢はむと言ふ・作者不明 (月草(つきくさ)のようにはかない命なのに、なぜ、「後で逢いましょう」、などと言うのですか?』

「ツユクサ」は多くの名を持っています。その多さの所以(ゆえん)は、多くの人々がこの草と係わりを持っているからのようです。

ツキクサ(月草)・オウセキソウ(鴨跖(カモの足)草)・ホタルグサ(蛍草)・ボウシグサ(帽子草)・アオバナ(青花)・ツケバナ(着花)・カマツカ(鎌柄)・ハマグリグサ(蛤草)・メグスリグサ(目薬草)・トンボグサ(蜻蛉草)・・・。