暴風雪警報が発令されていました。やはり猛吹雪になりました。バリバリと「凍(しば)れて」います。今日(1月14日)の最低気温はマイナス7℃、最高気温はマイナス3℃です。

雪が、玄関の隙間から風除室に侵入してきます。その雪が窓のガラスにへばり付き、外が見えないほどです。今冬一番の「冬らしい冬」です。

31年前のことが過(よぎ)ります。カナダから日本に着いた時でした。日本の空港に着くと、多くの人がテレビを観ていました。

当初、「相撲」を観ていると思っていました。しかし、阪神淡路大震災の様子を見ていたのです。6500人ほどの死者を伴う災害でした。実は、このことについて、機内でのお知らせは無かったのです。

青森空港に着くと、駐車した筈の場所に「愛車サファリー」が見えません。雪にスッポリ埋まっていたのです。

朝4:00からの除雪を楽しみます。積雪はほんの10cmほどです。しかし、密度の高い「粉雪」です。重量のある「しっかり」した「雪」です。タイヤショベルのパワーをお借りします。

「春」は(3~5月)、「夏」は(6~8月)、「秋」は(9~11月)、「冬」は(12~2月)と定義されているようです。あと1月半で、その「春」がやってきます。

「春」になったら、あれをしよう、これもしよう、と思いが馳せます。「はーるよこい はーやくこい・・・」です。

「猫の額(ひたい)」ほどの「畑」ながら、「キヌサヤ」、「トマト」、「キュウリ」、「サツマイモ」、「ピーマン」、「かぼちゃ」、「メロン」、「シシトウ」、「スイカ」、「ナンバン」、「ショウガ」、「枝豆」、「シロネギ」、「セリ」等を植えるつもりです。

それらの殆(ほとん)どは毎年植えています。これまでは、購入した「苗」を植えてきました。しかし、今春は、「シュミ園(日曜日8:00)」のご指導どおり、「種」から「苗」をつくってから植える企てです。

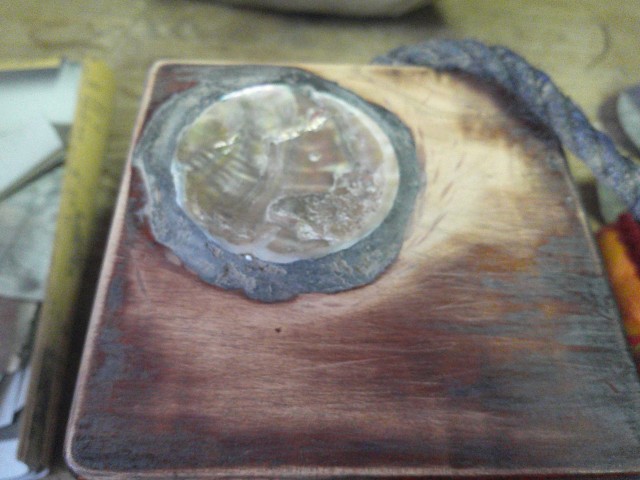

「茶碗蒸しの(九谷)」には、まだ顕著な変化はありません。「金継ぎ」に手を掛けたのは年末(12月28日)でした。あれから2週間以上も経っています。しかし、「漆の乾き」はまだまだです。おそらく、「乾燥し過ぎた空気」によるもののようです。「漆の乾き」には「高温多湿」が要求されるのです。

しかし、「乾き難い環境」で、「たくさんの時間」を要して「乾いた漆」は、何となく「しっかり」してもいそうです。