いつも忙しいのですが、この季節は、特に農作業が忙(いそが)しいです。昔からの習(なら)わしのようです。

今日のテーマは「里芋収穫」の断行です。「里芋」を育てたのは人生初です。収穫のタイミングに自信がありません。ドキドキします。

本音では、収穫には未だ早い、と思っていました。しかし、1週間ほど前、「山形」の「芋煮会」の報道がありました。誘発されました。

話は逸(そ)れますが、昔(30年ほど前)、その、「芋煮(いもに)会」に招待されたことがありました。戴(いただ)いた場所は河原だったようです。

具材は、単に、サトイモと牛肉だけでした。しかし、その取り合わせのバランスと、料理の単純さが絶妙の演出だったことを記憶しています。

その想い出が忘れられなく、今春、我が菜園に2本の苗を植えました。ほんの「猫の額」のエリアに、です。その「里芋」が収穫を迎えたのです。感無量の瞬間です。

収穫手順は、まず、全ての茎(葉)を根もとからカットします。その後、その周囲の土をスコップで掘り起こします。そして、土を払って水で洗うだけです。

「里芋」が生(な)っているのは、茎(葉)の付け根の地中部分です。今日は時折の雨です。根のついたまま外に置き、雨で土を洗い流してやります。その後、芋(いも)を捥(も)ぎとって一件落着です。

やがて、正月の「煮(に)しめ」の具材にするつもりです。正月まで3ヶ月以上あります。その間、正座しながらじっと待つことになります。

2株中1株を、ご近所のFさんにお分けしました。ご年配のFさんからは、『収穫が早かったようですね。』の苦言をいただきました。初めての試みです。ま、いいか、です。

駐車場の工作室(物置)では「金継ぎ」です。先般手がけた続きです。「金継ぎ」は、壊れた面に接着剤を塗布し、その乾燥の力で、貼り合わせの強度を増す方法です。接着剤は「生漆(きうるし)」と「やまと糊(のり)」を捏(こ)ね合わせたものです。

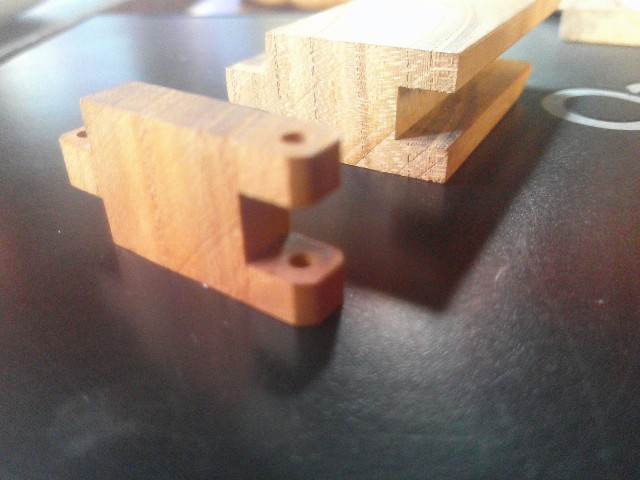

今日は「ペン皿」の「塗り直し」にも手を掛けました。「ペン皿」とはいうものの、「濡れタオルのトレイ」兼用です。「欅(けやき)」の台に、拙(つたな)い「鍔(つば)」を彫っています。

蛇足とは思いつつ、更に、「貝」を貼り付けて「螺鈿(らでん)」の演出もしてみます。巧拙は兎も角、作業は簡単です。しかし「漆工」作業は時間との闘いです。時間さえがあれば良いのです。今回も、長期戦になることは覚悟の上です。ま、何とかなりそうです。