永遠に続くのでは、と思えた今夏の酷暑でした。しかし、自然の営みには抗(こう)す可(べ)くもなく、「受け身」だけが頼りです。今はただ「寒さ」と戦うのみの毎日です。

「正座」しながら、素直に、粛々(しゅくしゅく)と、そして観念(かんねん)しながら、「冬将軍様」の「お出まし」をお待ちしている昨今です。

半世紀ほど前に読んだ「豊饒の海」を思い出しているところです。

『松ヶ枝に積む春の雪 かくも清顕(きよけ)き和魂(にぎみたま) 防衛(まも)らず何の文化ぞや 盾(たて)の番長(ばんちょう)阿頼耶識(あらやしき)』

若い頃、この意味を、『国が滅(ほろ)べば、文化も「へったくれ」も無いのではないのか?』と、解釈していました。

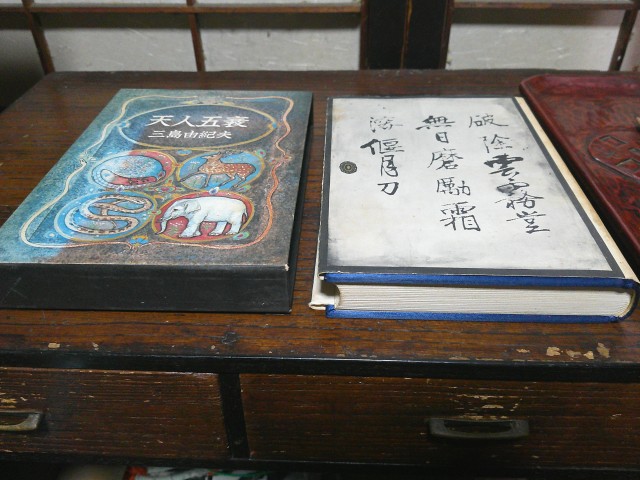

「三島由紀夫」の絶筆(ぜっぴつ)は、「春の雪、奔馬、暁の寺、天人五衰」の四巻からなる「豊饒(ほうじょう)の海」だったようです。

昭和45年11月25日、「三島」は最終巻「天人五衰(てんじんごすい)」の原稿を(新潮社?)に届けた後、市ヶ谷に向かいます。

筆者には、その後の「市ヶ谷でのこと」の予感がありました。「三島」は、第二巻「奔馬」に「それとなく」著(あらわ)していたのです。

昔、その予感を多くの友人知人に話したものです。25日の朝も、勤務先のY事務長に話していたところでした。「三島は近い折に逝(い)くぞ。」、と。

しかし、それを聞いた誰もが「一笑(いっしょう)」に付(ふ)しました。実は、誰も、「奔馬」を読んでいなかったのです。

Y事務長に話したのは、25日の9:00頃でした。「市ヶ谷の事」が報道されたのは、2時間目の授業が終わる頃だったようです。

表記、主人公(松枝清顕)を織(お)り込んだ「四行詩」、『松ヶ枝に積む…』を詠んだのは「横尾忠則」です。「市ヶ谷の件」から結構な時間が経(た)ってから、「週刊朝日」に載っていました。

記憶は曖昧(あいまい)ですが、『(第二巻の)奔馬』には、度々(たびたび)、次のフレーズが繰り返されていました。

『蕭々(しょうしょう)とした松風の中、眼前の海の果てから、将(まさ)に日輪が昇る瞬間…。』です。25日当日は、「やはり・・・。」、と思ったものです。

最終巻の「天人五衰」には、「語部(かたりべ)」の「本多」が「門跡」と過去に触れる場面が描かれています。舞台は京都の「月修寺」だった筈(はず)です。

その折、「門跡(聡子)」は『こころ心ですさかい。(人の思いはそれぞれ異なるものだ?)』、と語ります。

それを聞いた「本多」は、『ここには何もない・・・。これまでのことは、一体(いったい)何だったのか。全ては儚(はかな)いものなのか。』、と悲嘆します。

当初、その意味が解りませんでした。数年後になって漸(ようや)く、このフレーズこそが、「三島」の「本音(ほんね)」だったのではないか、と思ったものです。

奥州北端の本屋さん(大観堂・寺山修司が通っていた)で第三巻「暁の寺」が発売されたのは、「市ヶ谷の件」の日でした。昭和45年11月25日です。今から55年前のことです。

京都には3000件以上の「お寺」があります。当時の筆者は、お仕事の都合で、毎秋、京都に行っていました。その折、必ず、『「月修寺(げっしゅうじ)」はどこにありますか。』と、旅館の皆さんはじめ地元の方々、ツーリストの方々等にお訊(き)きして回っていました。

しかし、「月修寺」は、現実には存在しない「豊饒の海」の世界です。何方(どなた)も答えることはできませんでした。

「番長」は「二首」の「辞世の歌」を残しました。その一首が、『益荒男(ますらお)が手挟(たばさ)む太刀(たち)の鞘鳴(さやな)りに幾歳(いくとせ)耐えて今日の初霜(だった筈?)』でした。この意味は、おそらく、『俺がやらなければ誰がやるのか。』のようです。

「番長」のことをメディアは、「市ヶ谷の件」後、20~30年ほどは記事化していました。しかし、40年ほども経(へ)る頃には取り上げなくなりました。合掌。

「正座」しながら、素直に、粛々(しゅくしゅく)と、そして観念(かんねん)しながら、「冬将軍様」の「お出まし」をお待ちしている昨今です。

半世紀ほど前に読んだ「豊饒の海」を思い出しているところです。

『松ヶ枝に積む春の雪 かくも清顕(きよけ)き和魂(にぎみたま) 防衛(まも)らず何の文化ぞや 盾(たて)の番長(ばんちょう)阿頼耶識(あらやしき)』

若い頃、この意味を、『国が滅(ほろ)べば、文化も「へったくれ」も無いのではないのか?』と、解釈していました。

「三島由紀夫」の絶筆(ぜっぴつ)は、「春の雪、奔馬、暁の寺、天人五衰」の四巻からなる「豊饒(ほうじょう)の海」だったようです。

昭和45年11月25日、「三島」は最終巻「天人五衰(てんじんごすい)」の原稿を(新潮社?)に届けた後、市ヶ谷に向かいます。

筆者には、その後の「市ヶ谷でのこと」の予感がありました。「三島」は、第二巻「奔馬」に「それとなく」著(あらわ)していたのです。

昔、その予感を多くの友人知人に話したものです。25日の朝も、勤務先のY事務長に話していたところでした。「三島は近い折に逝(い)くぞ。」、と。

しかし、それを聞いた誰もが「一笑(いっしょう)」に付(ふ)しました。実は、誰も、「奔馬」を読んでいなかったのです。

Y事務長に話したのは、25日の9:00頃でした。「市ヶ谷の事」が報道されたのは、2時間目の授業が終わる頃だったようです。

表記、主人公(松枝清顕)を織(お)り込んだ「四行詩」、『松ヶ枝に積む…』を詠んだのは「横尾忠則」です。「市ヶ谷の件」から結構な時間が経(た)ってから、「週刊朝日」に載っていました。

記憶は曖昧(あいまい)ですが、『(第二巻の)奔馬』には、度々(たびたび)、次のフレーズが繰り返されていました。

『蕭々(しょうしょう)とした松風の中、眼前の海の果てから、将(まさ)に日輪が昇る瞬間…。』です。25日当日は、「やはり・・・。」、と思ったものです。

最終巻の「天人五衰」には、「語部(かたりべ)」の「本多」が「門跡」と過去に触れる場面が描かれています。舞台は京都の「月修寺」だった筈(はず)です。

その折、「門跡(聡子)」は『こころ心ですさかい。(人の思いはそれぞれ異なるものだ?)』、と語ります。

それを聞いた「本多」は、『ここには何もない・・・。これまでのことは、一体(いったい)何だったのか。全ては儚(はかな)いものなのか。』、と悲嘆します。

当初、その意味が解りませんでした。数年後になって漸(ようや)く、このフレーズこそが、「三島」の「本音(ほんね)」だったのではないか、と思ったものです。

奥州北端の本屋さん(大観堂・寺山修司が通っていた)で第三巻「暁の寺」が発売されたのは、「市ヶ谷の件」の日でした。昭和45年11月25日です。今から55年前のことです。

京都には3000件以上の「お寺」があります。当時の筆者は、お仕事の都合で、毎秋、京都に行っていました。その折、必ず、『「月修寺(げっしゅうじ)」はどこにありますか。』と、旅館の皆さんはじめ地元の方々、ツーリストの方々等にお訊(き)きして回っていました。

しかし、「月修寺」は、現実には存在しない「豊饒の海」の世界です。何方(どなた)も答えることはできませんでした。

「番長」は「二首」の「辞世の歌」を残しました。その一首が、『益荒男(ますらお)が手挟(たばさ)む太刀(たち)の鞘鳴(さやな)りに幾歳(いくとせ)耐えて今日の初霜(だった筈?)』でした。この意味は、おそらく、『俺がやらなければ誰がやるのか。』のようです。

「番長」のことをメディアは、「市ヶ谷の件」後、20~30年ほどは記事化していました。しかし、40年ほども経(へ)る頃には取り上げなくなりました。合掌。

2025/11/24(月)

06:23