秋の気配が日に日に定着しています。しかし、これまで愚図(ぐず)ついていた空模様は、今日は一転して雲一つない青空です。

今日も、朝は「漆工」、昼前は「園芸」、午後は「木工」を楽しみます。「漆工」は「ペン皿の塗り」と「瀬戸物の金継ぎ」の続きです。

「ペン皿」は、「シワシワ」削除後の塗り直しです。「生漆(きうるし)」での「拭き漆」の繰り返しです。「塗って削り、塗って削る」の繰り返しです。今後、エンドレス(果てしなく続く?)とも思える、同様の作業を続けることになります。

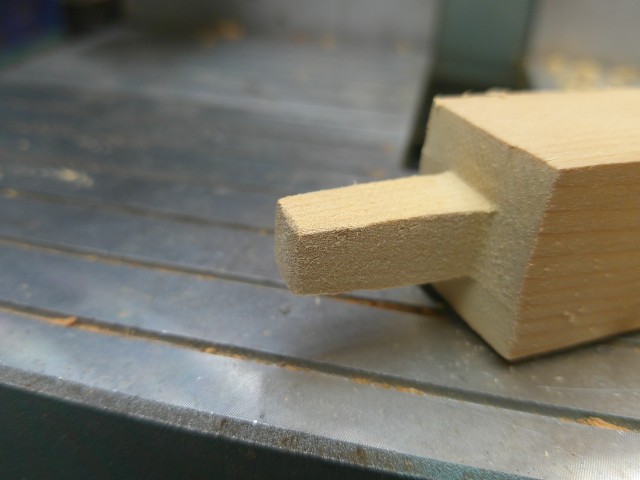

「木工」は、「銀閣寺」の「覆(おお)い」づくりです。「柱」と「梁(はり)」との「接(は)ぎ」の具体化です。

他方、「猫の額」ほどの畑にも手をかけました。実は「里芋(さといも)」収穫後の跡地が空いていました。そこに「大根の種」を蒔(ま)くことにしていたのです。

種を蒔く前に下拵(したごしらえ)があります。「苦土石灰(くどせっかい)」はじめ肥料や米糠(こめぬか)を土と攪拌(かくはん)して、土と馴染(なじ)」ませておくことです。

更に、WEBのご指導によると、「苦土石灰」は、種を「蒔」く前、1週間の時間が必要だ、とのことです。そのため、「苦土石灰」だけは事前に蒔(ま)いておきました。今日は、「米ぬか」、「木ばい」、「木炭の粉」等とともに土を掘り起こして攪拌(かくはん)する作業です。

その結果、これまで以上の綺麗な畑が出現しました。肝心の「種蒔き」は、明日になりそうです。「いざ、やらざるベけんや」です。